-

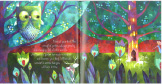

「原画は、重厚で深いです」との話でした。印刷技術は進み再現力は見事です。PCモニターも注意しているのですが、限界があります。あっさりした画面に見えていましたが、原画では何度も塗り込まれ、下塗りの厚さが絵の重厚さを作っています。同時に、作家が絵の具を塗る際の、手の動きが伝わってきます。アトリエの作家と私たちが一体になる、これが原画にはあるでしょう。

淡く、少しクールにも感じる画面ですが、下塗りの色が美しい効果を見せていますね。 -

フクロウの目が飛び出しています。拡大部分を見ると、左上から光を当てハイライト部を白く、シャドー部を暗く、バウンド光を下から当てています。これで、お椀を伏せたように、丸く立体を浮き立たせました。

非常に細かいところですが、周辺の色合いとなじむよう、ホワイトに、グリーン、もしくはブルーを混ぜ円球にそうよう細かく筆を動かしています。全体は平面的ですが、ポイントにこのような 微細なテクニックが使われ、絵に深さを出しています。 -

絵本では一見、白地の紙の面に見えます。が、原画を見ると白い面は、しっかりと重ね塗りをされ、先に塗った暖色系の色が、浮き出ている箇所も。また筆跡も。光が反射して目に届き脳が色を認識しますが、絵の具の顔料による乱反射、下塗りの多様な色による光の減衰が生じ、白っぽい画面であっても複雑な見え方をします。それが重厚に感じるのです。

絵本の同じ部分を見ましょう。印刷は小さな点の集合で色を表現します。黒く濃い色は点が密集。白は点がきわめて少ない。白面に絵の具を塗ったこの絵本の場合、点が見えます。

この絵本がしっかりして見えるのは、紙の白ではなく、しっかりした塗り込みがあるためです。 -

遠近感が明確な絵です。木の並び、地平線へと伸びる小川、手前が大きく遠くほど小さく・・・いう透視遠近法で構成。 もうひとつ、「空気遠近法」という手法がとられています。一番奥に描かれた木は色がかすんでいる。この“かすみ”を表現するため、絵の具を周り(この場合、空)と混ぜます。

光は大気に衝突すれば屈折し、距離があればあるほど届きにくくなる。つまり、色をくっきり認識することが困難に。これを利用し、彩色を工夫することで遠近を認識させるのです。見る人に安心感をもたらせます。 -

オーレリー・ブランツ(Aurélie Branz)のサインが、極小さく描かれています。ABが組み合わされています。なかなかエレガントなサインとなっています。絵のサインの役割は、「この絵は完成しました!」という意味、また「確かに、私○○が描きました」と表明すること。さらに、単なるスケッチや習作ではなくて「作品」であるという証明をしています。ですから、この絵はオリジナル作品なのです。

絵本の各絵にはサインは基本的には入っていません。複数点数を連ねて、絵本が完成するため、1点1点が作品として扱わないからでしょうか。 表紙扉の裏に、サインを描いてもらうことは、日本でもヨーロッパでもよく見られます。

![]()