-

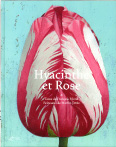

同じ赤の中で、微妙に入り込む花びらに変化と立体感をつけています。カーマイン(鮮やかな赤)系の赤を基準色に、光の当たる部分を明るく起こし、影になりつつあるところを、なめらかに暗く落としていく。花の手前部分の影は暗く激しく、黒に近い赤で落としてしまう。コントラストを際立たせて、前面にあることを強調。後部にある花びらは、コントラストを弱くし濃淡のグラデーションと、輪郭のぼかしで、手前との関係を明確にしています。おそらく本物の花にはもっと花びらがあったのでしょうが、画家が描きやすいように、また観賞者が理解しやすいように、整理して描いています。この辺は日本の画家たちも上手ですね。

-

下塗りがまだ残ったままで完成とされる方法は、西洋画の場合よく見られます。下地を見せるのは、なぜ…? 以下、勝手な意見ですが。油絵の具の出現はルネッサンス後です。それまでの本格的な絵は“フレスコ(技法)”で描かれています。壁に漆喰を塗り、湿っている間に石灰水で溶いた顔料で描き、漆喰が乾燥すると壁と一体になる。バチカンのシスティーナ礼拝堂にあるミケランジェロの「最後の審判」はこのフレスコ画です。これらの作品は重厚な壁に描かれ、一部はがれたりして、長い歴史と作品への敬意を感じます。大昔から西洋の芸術家や学者はローマを原点として学びました。この作品の背景には、フレスコ壁画へのオマージュがあるのではないでしょうか。

-

よく見ると、しっかりとした重厚なマチエール(絵肌)を作っています。一輪の花を題材にしながらも、淡彩画にはない重厚な絵に仕上げています。これは、塗り込んだ下地の効果でしょう。まっさらな画面から、何度も何度も、対象を見つめ直し、描き直していきます。形を正し、より適切な色を求め。描くうちに思考もまとまり、まるで、画面から理想の形・色合いが掘り出されるように仕上がります。絵の具の重なりは、画家が目指した過程の記録でもあります。この追求の深さが、絵の重厚さとなっています。そのような画家の努力や思いが無言ながら、見る人に伝わるのです。原画は画家が創造を完成させる過程までも、共有できる唯一のものです。

-

リアリティとは、現実感とか真実性といわれます。作家が知識や技術を用いて、いかにも真実、事実のように表現するもので、それが作家の評価基準の一つになっています。あるがままを写し取っても、リアリティがあるとは限りません。ましてや、事実を見なくて想像だけで描いては、“リアル”にはほど遠いモノになるでしょう。

真実に見せるためには、より真実らしく演出します。この絵の場合、一葉だけの若葉ですが、右左の形が異なります。葉脈の真ん中の主脈から右は影、左は大きくて光があたります。とくに、葉の先端にいくにつれ、右に大きくそっています。左右がアンバランス。この左右対称ではないところ、さらに、先端が大きく曲がってしまっているところに、リアルさを感じます。よくある楕円形の葉っぱ型に終わらせていない。定型の葉っぱ型ではない不揃いさ、ここにリアリティが生まれています。

(一方、定型を追い詰めると「様式美」が生まれますね。) -

ア花びら1つ1つがくっきりと描かれています。開きつつある花びらを見ましょう。後ろの花びらとの明確な空間、先端のとがり方、巻いている花びらの表裏など、各部分が明確にわかります。光がやや左上から入り、光に直接当たる部分は明るい色でくっきり描き、光の弱いところは、やや暗く、光が当たらない部分は、暗く描いています。光の明・暗で各部分の位置や形を際立たせます。明るいところはより明るく、暗いところはより暗くすることで、実物以上に存在を表現します。これは西洋画の基本で、ルネッサンス時代から受け継がれている技法です。写真のライティングは、この理論をつかって被写体を浮き立たせるのですね。

![]()